Hikikomori: quando il mondo cambia posto

“Come ci si può aspettare di reintrodurre una persona nel mondo, se gli si toglie il mondo?” — suonava in questo modo la provocazione di Franco Basaglia. Parlava dei manicomi e delle pratiche di contenimento: rinchiudere, privando la persona del suo mondo, non cura: spegne.

Sergio Piro, in «Parole di follia», racconta la vicenda esemplare dell’«Avvocato B.»: anni di reparto, diagnosi mutevoli, un tratto costante: la cosiddetta “insalata di parole”, in cui l’eloquio era fluente, vi erano intonazione e tempi del discorso, ma le parole venivano accostate senza alcun senso compiuto. «Avanti sempre Savoia divino sole del barbagianni amato per dispetto libero integrato» e così via di seguito.

Quando scappa dal manicomio, nessuno si accorge del suo statuto di “malato di mente”. Ciò accade perché al di fuori della struttura di contenzione, egli torna a parlare normalmente. Prende una stanza d’albergo, va in biblioteca, senza destare in alcun interlocutore il minimo sospetto.

Appena individuato dagli operatori e ricondotto presso la struttura psichiatrica, egli riprende genuinamente il suo caratteristico modo di esprimersi. Impossibile non accorgersi di come il mondo in cui siamo immersi finisca per determinare il nostro psichismo.

Lo scenario hikikomori non è una diagnosi: è un fenomeno sociale. Non coincide con la psicosi, non va infilato a forza in una cartella clinica. Eppure una connessione c’è: il ruolo del mondo.

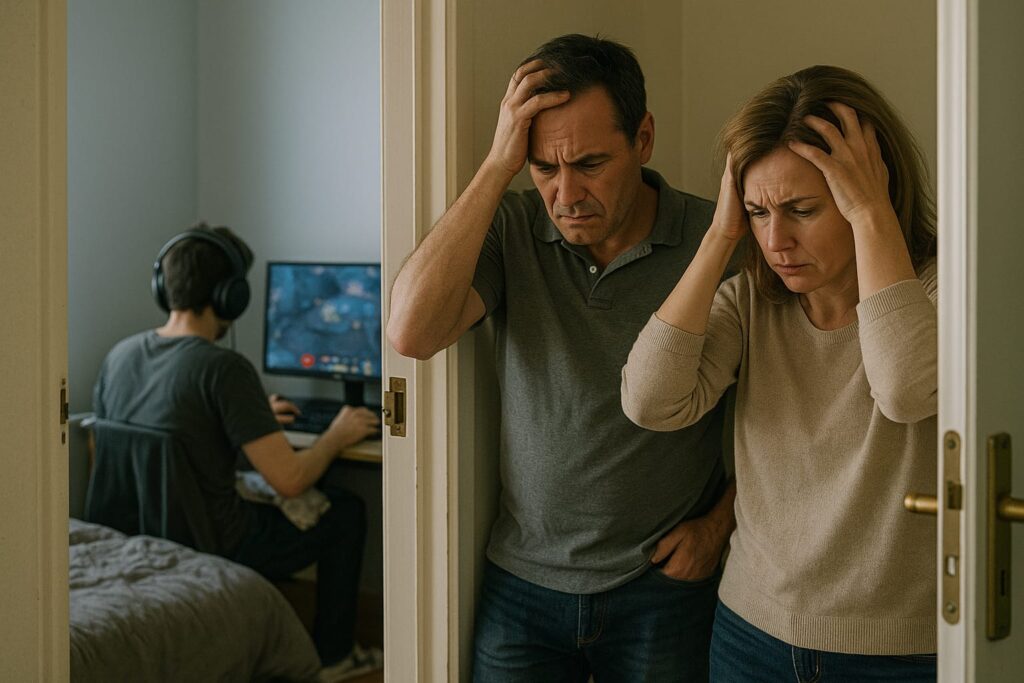

Il fenomeno hikikomori nasce in Giappone, negli anni ’80. I primi autoreclusi manifestano il ritiro dal mondo condiviso, chiudendosi in camera. Quelli che oggi chiamiamo hikikomori, ragazzi e giovani adulti, vivono un mondo mediato: schermi, cuffie, chat, videogiochi, piattaforme. Hanno orari propri, spazi propri, regole proprie.

La domanda giusta allora non è “perché scappano dal mondo?”, ma: che mondo abitano? Quali leggi, quali dinamiche lo rendono più sostenibile e preferibile di quello a cui siamo abituati “noi altri”?

Con “hikikomori” si indica un ritiro sociale marcato e prolungato (mesi o anni), con evitamento sistematico delle interazioni faccia a faccia: niente scuola, niente lavoro, riduzione drastica delle uscite.

Non è pigrizia né capriccio: è una strategia di sopravvivenza davanti a un ambiente percepito come troppo intenso, giudicante, ingestibile. Il digitale non è l’origine del problema: è l’interfaccia attraverso cui quel mondo diventa frequentabile.

Cosa fanno là dentro? Studiano, giocano, creano, chattano, guardano, talvolta lavorano. Soprattutto “regolano il flusso”: selezionano stimoli, mettono in pausa, silenziano, ritentano. La stanza è un mixer sensoriale e relazionale dove il volume si può abbassare. La strada no. Il corpo in presenza non ha il tasto “mute”.

Ecco perché molte persone hikikomori evitano il contatto sociale diretto, scendono in orari in cui è più facile non incontrare altri, ordinano cibo dalle app evitando di telefonare, preferiscono la scrittura alla voce: il testo offre tempo per pensare, margine per sbagliare, possibilità di cancellare. Non è mancanza di coraggio: è ingegneria dell’esposizione.

I concetti di neuro divergenza e neuro diversità hanno dato cittadinanza alle differenze del funzionamento cognitivo, legittimando i diversi modi in cui ciascuno di noi ragiona, sente, si relaziona al mondo che lo circonda. Se esteriormente siamo tutti differenti, possiamo aspettarci lo stesso dai nostri cervelli.

Henry Markram – padre di un giovane autistico, prima che neuro scienziato di fama mondiale – ha teorizzato per il disturbo dello spettro autistico quella che ha definito “sindrome del mondo intenso”: l’autismo non come deficit, ma come ipersensibilità. Gli effetti sono analoghi: se sento e vivo tutto troppo forte, il risultato sarà di non riuscire a starci.

I primi hikikomori sceglievano di ritirarsi per sottrarsi alle pressioni eccessive di una società fortemente richiedente quale quella giapponese degli anni ’80. Oggi non è differente: le richieste sociali, le relazioni, sono spesso sufficiemente scoraggianti da invitare al ritiro.

Le tecnologie aiutano a mediare, a fare filtro tra me e il mondo. È sensato dunque domandarsi se non sia tempo di riconoscere anche una “socio divergenza”, modi diversi di stare con gli altri. La parola “divergenza” non possiede un valore morale. Bisogna resistere dallo strumentalizzare la statistica descrittiva: se qualcosa accade più spesso non significa che così debba andare.

Nel mio lavoro mi sono trovato a descrivere l’autoreclusione come “socio divergenza”: non scompare il socius, semplicemente migra, cambia piattaforma. L’analogia con la “teoria del mondo intenso” non serve a confondere i piani, ma a cogliere un nucleo comune: quando gli stimoli – sensoriali o sociali – superano la soglia, il ritiro diventa una tecnica di regolazione.

La fretta di intervenire è figlia di quelle stesse pressioni che scoraggiano: la frequenza scolastica, il confronto coi coetanei, l’inserimento nel mondo lavorativo, le tappe sociali quali matrimonio, casa, figli. “Se non interveniamo adesso, come se la caverà?”

Quando ci poniamo questa domanda, siamo già dalla parte del problema, non della soluzione. Il primo passo da fare è sospendere, fermarsi, e chiedersi: com’è il mondo ai suoi occhi? Che mondo abita? Abbiamo bisogno di imparare a riconoscere il mondo altrui, per quanto incomprensibile possa apparire ai nostri occhi.

Se prendo sul serio l’idea di “mondo” — Basaglia docet — la prima cura è “non disattivarlo”. Un esempio concreto: togliere internet, come punizione, è una violenza. Vuol dire chiudere l’unico canale con cui quella persona tiene il contatto con gli altri. Oltre a essere inefficace, può aumentare disperazione e persino rischio suicidario.

Riconoscere lo statuto di mondo non significa santificarlo né arrendersi per sempre alla stanza. Significa costruire un ponte tra mondi, evitando l’errore di chi pretende il passaggio immediato al proprio. La fretta è un vizio dell’adulto, non una virtù terapeutica.

Non è così impossibile capire quale sia l’esperienza di chi si ritira dal mondo: se da genitore mi sento sotto pressione quando qualcuno mi chiede “che sta facendo tuo figlio?” o se il preside mi telefona minacciando provvedimenti per le assenze, figuriamoci come si deve sentire mio figlio!

Come esserci, senza invadere? Presenza discreta e costante. Bussare, non sfondare. Offrire prossimità, non occupazione. Canali compatibili: se la voce spaventa, iniziare dalla chat; se l’uscita è troppo, partire dal corridoio.

Il rischio più grande è sentirci dalla parte giusta del mondo: “noi, i presenti; loro, gli assenti”. È una scorciatoia comoda. L’hikikomori non “sparisce”, si sposta.

La domanda allora cambia: come possiamo incontrarci all’interfaccia, dove il loro mondo non viene negato e il nostro non viene imposto? Da lì, lentamente, si può riallargare il campo, corpo incluso.

Torniamo così a Basaglia: se togli il mondo, rinunci anche alla possibilità del ritorno. Se lo riconosci, puoi bussare. E, qualche volta, sentirti dire “entra pure”. / a cura di Marco Di Cangio

Autore:

Marco Di Cangio: psicologo e psicoterapeuta a orientamento fenomenologico e antropologico-trasformazionale; socio fondatore di PsicoFen – Associazione per la psicologia fenomenologica e la salute mentale APS, docente dell’omonimo centro studi, responsabile della sezione Psicopatologia del blog scientifico psicologiafenomenologica.it; membro del Gruppo di Ricerca sulle Antropologie Trasformazionali; ricercatore nel campo delle relazioni online, collabora con l’associazione Hikikomori Italia nella conduzione di gruppi AMA e come relatore in eventi divulgativi; esercita la libera professione a Napoli, con collaborazioni a Ginevra.